Épisode 10

La plantation, printemps 1724 — été 1725

Ce fut suite à l’installation d’un petit poste avancé, quatre ans auparavant, sur le territoire des Natchitoches, dont monsieur de Saint-Denis, homme énergique et capable, reçut le commandement, que la Compagnie parut prendre au sérieux l’obligation de peupler la colonie. Cette année-là, les Français renouvelèrent leurs tentatives de commerce avec les provinces espagnoles, bien que les deux pays fussent alors encore en guerre ; les deux colonies tendaient à penser que c’était dans leur intérêt d’entretenir entre elles un commerce qui leur serait réciproquement avantageux. Aussi, lors de l’année 1720, la Compagnie envoya un millier de personnes, dont trois cents pour les concessions de Natchez, autour du Fort-Rosalie ; Jean Roussin fut de ceux-là.

*

Jean Roussin avait un avantage sur beaucoup de nouveaux arrivants, il avait hérité à la mort de son père, outre des dettes suite à l’effondrement du système Law, d’un document stipulant qu’il était propriétaire d’une concession au bord du Mississippi. Jean ne savait pas comment elle était rentrée en possession de son père, mais elle était en bonne et due forme. Comme il n’avait plus que cela comme bien, il se décida et s’embarqua pour la Louisiane, il n’avait plus rien à perdre même si pour lui c’était l’inconnu.

Après un voyage des plus mouvementés, une tempête de plusieurs jours avait failli les envoyer par le fond, puis ils avaient échappé de peu à des corsaires espagnols en se réfugiant dans un port de Saint-Domingue, et pour finir une épidémie de fièvre avait décimé une partie de l’équipage et des voyageurs. Arrivé sur sa concession, il remercia plus d’une fois Dieu de l’avoir sauvegardé, même s’il ne voyait pas trop par quoi et par où commencer sa nouvelle vie, malgré les conseils que lui avait prodigués l’agent de la Compagnie, pendant qu’il lui validait son titre de sa propriété et lui en indiquait l’emplacement. Avec le pécule qu’il avait réussi à mettre à l’abri des créanciers de son père, suite à la vente de tout ce qui restait en sa possession, il avait acheté cinq nègres et de quoi les nourrir pendant six mois, ce qui était en soi une petite fortune. Il commença à dégager le terrain aux abords du fleuve ne laissant entre lui et les futures cultures qu’un liseré d’arbres sur une largeur d’une dizaine de pieds. Ses terres possédaient de grands arbres, chênes et cyprès dont il décida de garder une partie pour la construction de ses divers bâtiments et de vendre le reste, car c’était un commerce lucratif, et de vastes prairies surélevées par rapport au lit du fleuve, ce qui était un atout lors des crues récurrentes de celui-ci. Il planta du tabac, puisque dans cette région, c’était la culture la plus pertinente d’après tous les avis reçus. Mais très vite, il se rendit compte qu’il lui faudrait plus de moyens pour obtenir un meilleur rendement, mais il ne voyait guère comment s’en procurer.

*

capture d’esclave

À cette époque, la colonie commençait à sortir de son état premier, et faisait émerger une civilisation du monde sauvage dans lequel elle s’était installée. Les premiers arrivants, faute de mines d’or et d’argent comme au Pérou ou au Brésil, avaient travaillé la terre qui se révélait extrêmement fertile malgré les obstacles dus aux débordements du fleuve et aux insectes dévoreurs de récoltes. Après les explorateurs était donc venu le temps des colons, des planteurs, ils cultivaient l’indigo, le tabac et le coton. Cela n’était pas sans difficulté. Si les concessions avaient été vendues comme le nouvel Éden, beaucoup de colons succombaient à la malignité du climat. Pour la combattre, la Compagnie avait envoyé chercher des nègres en Guinée, un millier d’esclaves avait été introduit dans la colonie. Par leur travail, ils avaient répondu aux espérances et avaient pallié la fragilité de la santé des Européens sous ce climat.

Estimant que c’était le plus sûr pour son avenir, Jean Roussin, malgré les difficultés, mais n’étant pas un aventurier, faisait partie de ceux qui avaient choisi de cultiver la terre plutôt que d’aller fouiller la contrée à la recherche vaine de mines de métaux précieux. Il avait opté pour la culture du tabac et avait obtenu l’accord de la Compagnie, qui pragmatique, interdisait toutes cultures pouvant entrer en concurrence avec celles produites sur le sol Français, tels la vigne, le chanvre, le lin, et autres cultures traditionnelles. En plus de ces dictats, il savait ne pouvoir acheter en dehors de la Compagnie, et seulement au prix qu’elle fixait ; il ne pouvait vendre qu’à elle, au prix qui lui convenait, et ne pouvait sortir de la colonie qu’avec sa permission. Jean Roussin apprit comme ses voisins à contourner ces lois astreignantes et comme tous, il fit appel à la contrebande, tout d’abord pour survivre puis pour s’enrichir.

Les premières années si elles furent difficiles de par le climat, auquel il n’était pas accoutumé, de par le défrichage et la mise en culture de ses terres, il n’avait jamais planté quoi que ce soit auparavant, tout alla pour le mieux. Avec ses esclaves, ils délimitèrent tout d’abord un jardin potager pour répondre à leurs besoins alimentaires, puis il se concentra sur la culture du tabac qui devait faire sa fortune du moins, il y comptait bien.

L’année de son installation demanda beaucoup d’efforts jusqu’à la première récolte ; un homme ne pouvait se charger que de deux mille pieds de tabac, cette culture nécessitait une propreté parfaite de la terre de culture, aussi fallait-il sarcler soigneusement tous les huit jours. Malgré les efforts constants, la récolte ne donna pas grand-chose. Le peu qu’il réussit à vendre à Biloxi, où loger les bureaux de la Compagnie, lui permit à peine à acheter quelques vivres de premières nécessités, qui viendraient compléter la chasse. La deuxième année, ce ne fut guère mieux, mais il commença à employer tous les moyens de la colonie et au lieu d’acheter des vivres, il acheta dix esclaves supplémentaires, dont cinq, à crédit. Pour les vivres, il avait fait connaissance avec des contrebandiers et les obtenait à moitié prix, elles provenaient des colonies espagnoles ou anglaises. La troisième année, sa production avait pris de l’ampleur, il fut l’un des premiers à ne plus avoir de dettes envers la Compagnie. Une partie de sa production était partie pour la Virginie. L’un des premiers qui comprit fut monsieur de Bienville, mais il lui fit comprendre qu’il fermerait les yeux. C’est ainsi que les deux hommes commencèrent à se lier.

Jean Roussin passait le plus clair de son temps sur sa plantation hormis le dimanche où il se rendait comme tous les colons des alentours et leurs familles jusqu’au Fort-Rosalie en amont du fleuve pour l’office dominical. Ce dernier était donné la plupart du temps par l’aumônier militaire dans la cour du bastion. Tous s’y rendaient, c’était le meilleur moyen d’avoir des nouvelles de la colonie. Outre des militaires, les colons croisaient des hommes en tous genres qui parcouraient en tous sens le Mississippi et ses abords, faisant véhiculer les marchandises et les nouvelles, et bien sûr les Indiens des tribus locales qui profitaient de ses rassemblements pour vendre quelques marchandises, vivres et peaux de bêtes essentiellement. Depuis le début de sa fondation, ces derniers n’avaient guère fait d’opposition aux nouveaux venus. Mais au fil du temps, leur amitié ou plutôt leur indifférence se changea en une animosité, imposant une lutte de tous les instants, une lutte sourde, cachée, souvent incitée par les Anglais. Ces derniers voyaient d’un mauvais œil l’expansion de la colonie française, qui se portait de mieux en mieux à leur grande contrariété. Jean Roussin ne fut pas concerné par ces luttes intestines jusqu’à l’incident qui coûta la vie à un sergent du fort et à sa famille. Les Natchez les avaient surpris allant en visite dans une plantation amie. Après une brève accalmie, les Natchez avec à leur tête « serpent piqué « avaient brûlé plusieurs plantations, massacrant les blancs et quelques noirs, la plupart de ces derniers s’étaient enfuis, libérés de leur joug. Jean Roussin avait eu la vie sauve. Il était de passage à Fort-Rosalie pendant que sa plantation, ses champs étaient brûlés et ses esclaves dans la nature.

Lorsque monsieur de Bienville vint avec son régiment pour châtier les Natchez, Jean fit partie de la milice des colons qui se joignit à lui. C’est lors de cette expédition punitive qu’il rencontra monsieur Baron et, que s’étant lié à lui, ce dernier lui proposa celle qu’il devait épouser six mois plus tard sa fille, Marie Baron.

Marie Baron avec sa dot lui apporta une association qui lui permit de faire fructifier son bien en multipliant le nombre d’esclaves sur sa plantation. De ce jour, il devint l’un des planteurs les plus importants aux alentours de Fort-Rosalie.

*

Il fallut dix jours de navigations tantôt à la rame tantôt à la voile pour remonter le cours du large fleuve. Sous la toile aménagée pour elle, à la poupe de l’embarcation, Blanche-Marie, son cerbère à ses pieds, regardait à l’abri de l‘ardeur du soleil printanier ou des ondées tropicales, le paysage qui défilait sous ses yeux. Chaque soir, dès le soleil couché, l’embarcation était amarrée à la rive, il n’était pas question de naviguer la nuit même à la lueur de la lune, les hommes montaient alors un camp de fortune. Une tente pour elle était tendue devant laquelle Brutus se couchait et dormait d’un œil sous les étoiles tapissant le ciel nocturne. Les sens aux aguets, aucun être, aucune bête n’auraient pu l’approcher sans que la jeune fille en fût alertée et sans que le molosse son gardien ne soit prêt à la défendre. Sur elle, elle avait un couteau, que lui avait fourni Graciane, au cas où ?

Jean Roussin, de nature paternelle, bien qu’il n’ait qu’une dizaine d’années de plus qu’elle, la couvait comme une enfant. Il prenait très au sérieux cette protection promise à son ami. Entre deux ordres, il lui expliquait ce qu’elle découvrait, un monde nouveau où un soupçon de civilisation perçait au milieu d’une faune sauvage. « — Tu vois, fillette – expression qui tirait invariablement un sourire à l’auditrice — Chaque concession, qui a été attribuée par la Compagnie, est bornée par deux lignes perpendiculaires depuis la rive d’un cours d’eau, ici le fleuve, car ce sont les seules voies de circulation que nous ayons. Chaque concession s’enfonce de façon variable dans les terres. Je n’ai pas à me plaindre comme tu pourras t’en rendre compte, la mienne est d’une bonne profondeur, je possède cinq cents acres. » En remontant le fleuve, il lui avait cité les noms des différents propriétaires. Ils étaient ainsi passés devant les domaines de monsieur de Bienville, avant d’atteindre ceux de Dubreuil, Dugué, Lanteaume, Delery, Beaulieu, Massy, Tierry, beaucoup de noms qu’elle connaissait voire qu’elle avait croisés chez son ancien protecteur. « — Ici, les champs donnent de l’indigo vendu au roi de Prusse pour teindre les uniformes de ses soldats. Du côté des Yazous ou des Natchez, nous faisons pousser du tabac qui en qualité vaut largement celui de Virginie ou de Saint-Domingue. Certains font de la canne à sucre dont on tire de la mélasse, mais souvent lors du transport, elle moisit et il y a beaucoup de perte. Bien évidemment poussent aussi très bien la patate douce, le maïs, et d’autres céréales. Nous avons aussi de très beaux arbres fruitiers, bien que sauvages, une fois dépêtrés de la jungle et convenablement taillés, ils nous offrent des pêches, des cerises, des kakis, et même des olives. Convenablement dompté, ce pays est un Éden ! » Blanche-Marie au souvenir de ce qu’elle avait vécu depuis son arrivée resta sceptique. Plein d’enthousiasme Jean Roussin était intarissable et poursuivait son énumération. « — La vigne sauvage fait du bon vin et le houblon une petite bière agréable au palais. » L’engouement de l’homme rassurait la jeune fille. Le voyage se passa sans encombre et parut facile à la voyageuse, bien qu’elle restât inquiète tout au long du parcours qui s’enfonçait au fil des heures et des jours dans un monde de plus en plus sauvage où les quelques humains, qu’ils étaient amenés à croiser, étaient des Indiens qui ne paraissaient pas toujours amicaux.

*

Ils amarrèrent devant le ponton de la concession de Jean Roussin un peu après le pic du soleil. Blanche-Marie était intriguée, elle ne voyait pas d’habitation à proximité. Mais comme tous les propriétaires, Jean Roussin avait construit sa maison à bonne distance de la rive, afin de la mettre hors d’atteinte des débordements du Mississippi. Quand elle mit le pied sur la terre ferme et cela malgré le paysage bucolique des alentours, elle ne put réfréner un frisson qui lui laissa une trace fugace d’effroi. Un sourd malaise la saisit, sorte de pressentiment. Elle n’en montra rien et pour se rassurer flatta la tête de Brutus qui d’un bon l’avait rejoint.

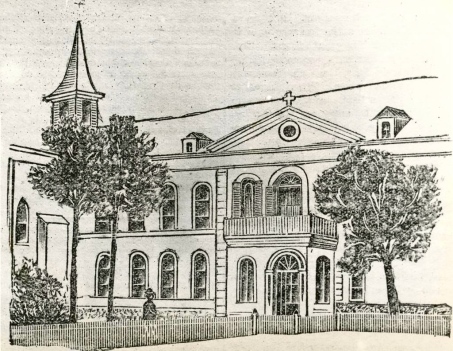

Tout en donnant des ordres, Jean Roussin, lui indiqua la route qui s’enfonçait dans un sous-bois et qui se dessinait entre deux rangées d’arbres, certains déjà vieux et d’autres récemment replanter afin de créer l’allée régulière désirée et qui constituerait, au fil des années, une somptueuse voûte de verdure. Au travers des arbres qui bordaient le fleuve sur environ deux arpents, siégeant sur des pilotis, elle finit par distinguer la maison, entourée d’une palissade, qui au loin dominait le domaine. Blanche-Marie patienta et attendit la fin du déchargement. Monsieur de Montigny, en attendant, lui comptait quelques anecdotes sur la vie à Fort-Rosalie et sur les Autochtones. Fin prête, la jeune fille encadrée des deux hommes, les esclaves, à l’arrière, portant leurs bagages et leurs colis, remonta l’allée, et passa le portail grand ouvert, négligence qui laissa échapper un juron au maître des lieux. Blanche-Marie, entre monsieur de Montigny et Jean Roussin, sous son chapeau de paille examinait ce qui l’entourait, tout en avançant vers l’habitation qu’elle apercevait enfin nettement. Elle lui sembla vaste, ceinturée d’une profonde véranda sous un toit haut et pentu garnie de chien assis. S’approchant elle aperçut une silhouette féminine, la main en visière qui les guettait.

Tout en donnant des ordres, Jean Roussin, lui indiqua la route qui s’enfonçait dans un sous-bois et qui se dessinait entre deux rangées d’arbres, certains déjà vieux et d’autres récemment replanter afin de créer l’allée régulière désirée et qui constituerait, au fil des années, une somptueuse voûte de verdure. Au travers des arbres qui bordaient le fleuve sur environ deux arpents, siégeant sur des pilotis, elle finit par distinguer la maison, entourée d’une palissade, qui au loin dominait le domaine. Blanche-Marie patienta et attendit la fin du déchargement. Monsieur de Montigny, en attendant, lui comptait quelques anecdotes sur la vie à Fort-Rosalie et sur les Autochtones. Fin prête, la jeune fille encadrée des deux hommes, les esclaves, à l’arrière, portant leurs bagages et leurs colis, remonta l’allée, et passa le portail grand ouvert, négligence qui laissa échapper un juron au maître des lieux. Blanche-Marie, entre monsieur de Montigny et Jean Roussin, sous son chapeau de paille examinait ce qui l’entourait, tout en avançant vers l’habitation qu’elle apercevait enfin nettement. Elle lui sembla vaste, ceinturée d’une profonde véranda sous un toit haut et pentu garnie de chien assis. S’approchant elle aperçut une silhouette féminine, la main en visière qui les guettait.

*

Marie attendait le retour de son époux, lui semblait-elle depuis une éternité. Une fièvre l’avait prise peu de temps avant le départ de celui-ci et l’avait empêchée de le suivre jusqu’à La Nouvelle-Orléans. Ils n’avaient pu faire autrement que de se séparer, Marie était restée entre les mains de deux de ses esclaves et elle en avait été horrifiée. Cette race l’inquiétait, elle en avait une peur maladive.

Sans famille hormis son père, Marie baron avait suivi celui-ci de France jusqu’à Montréal. Elle avait alors à peine dix années. Lorsqu’il avait rejoint le gouvernement de monsieur Bienville, elle était venue s’installer à La Mobile puis à La Nouvelle-Orléans. Quand il lui avait annoncé qu’il avait proposé sa main à Jean Roussin, elle n’y avait fait aucune objection, elle venait d’avoir dix-huit ans, il lui fallait convoler. Blonde, la silhouette avenante, des yeux couleurs myosotis, un visage de poupée, elle était fort courtisée, mais aucun n’avait trouvé la voix de son cœur, donc, elle avait écouté la voix de la raison, celle de son père. Elle ne l’avait pas regretté, son époux s’était avéré attentif à ses besoins et aux petits soins pour elle. Quand il lui avait donné deux négresses pour tenir sa maison et l‘aider en tout, elle l’avait remercié, mais une sourde angoisse s’était installée en elle. Marie n’avait jamais possédé d’esclaves et elle avait entendu tant d’histoires terribles sur ces peuples. Les pires horreurs couraient sur leur compte, qu’ils étaient cannibales, et que malgré le confort et la sécurité qu’on leur offrait, ils étaient capables d’empoisonner, d’égorger leurs maîtres. Enfin quoi, elle craignait pour sa vie, si bien qu’elle leur adressait la parole, le moins possible, de toute façon elle ne les comprenait pas, elle évitait autant que possible leur présence, errante désœuvrée dans sa propre maison. Son époux avait fini par s’en rendre compte, l’avait conseillée, lui expliquant comment s’y prendre. Avec un sourire contrit, elle promit de faire un effort. Mais ce fut en vain, c’était plus fort qu’elle, dès qu’elle s’approchait de ses servantes, elle avait des sueurs et des nausées la prenaient. Alors, il donnait les ordres le matin, se disant que le temps faisant, elle y viendrait d’elle-même. De son côté, Marie vivait dans l’inquiétude permanente que sa solitude journalière amplifiait, elle s’accrochait à l’idée qu’avec la venue des enfants les choses changeraient. Mais cette pensée était aussitôt compromise, car qui pouvait désirer des enfants, alors qu’ils pouvaient être égorgés à tout instant. Et les événements avec les Natchez produits avant son mariage n’étaient pas pour contrarier ses sombres idées. Confortée dans cette peur, seule la présence de son époux la rassurait quelque peu. Aussi lors de l‘absence de celui-ci, la maladie aidant, sa peur s’était amplifiée et la tenailla continuellement. Dès que debout elle avait pu se tenir, elle s’était installée dans la galerie face à l’allée et tout au long du jour, elle attendait son retour, ne mangeant que des fruits qu’elle lavait et pelait elle-même. À la nuit, elle s’enfermait dans sa chambre à double tour.

Sans famille hormis son père, Marie baron avait suivi celui-ci de France jusqu’à Montréal. Elle avait alors à peine dix années. Lorsqu’il avait rejoint le gouvernement de monsieur Bienville, elle était venue s’installer à La Mobile puis à La Nouvelle-Orléans. Quand il lui avait annoncé qu’il avait proposé sa main à Jean Roussin, elle n’y avait fait aucune objection, elle venait d’avoir dix-huit ans, il lui fallait convoler. Blonde, la silhouette avenante, des yeux couleurs myosotis, un visage de poupée, elle était fort courtisée, mais aucun n’avait trouvé la voix de son cœur, donc, elle avait écouté la voix de la raison, celle de son père. Elle ne l’avait pas regretté, son époux s’était avéré attentif à ses besoins et aux petits soins pour elle. Quand il lui avait donné deux négresses pour tenir sa maison et l‘aider en tout, elle l’avait remercié, mais une sourde angoisse s’était installée en elle. Marie n’avait jamais possédé d’esclaves et elle avait entendu tant d’histoires terribles sur ces peuples. Les pires horreurs couraient sur leur compte, qu’ils étaient cannibales, et que malgré le confort et la sécurité qu’on leur offrait, ils étaient capables d’empoisonner, d’égorger leurs maîtres. Enfin quoi, elle craignait pour sa vie, si bien qu’elle leur adressait la parole, le moins possible, de toute façon elle ne les comprenait pas, elle évitait autant que possible leur présence, errante désœuvrée dans sa propre maison. Son époux avait fini par s’en rendre compte, l’avait conseillée, lui expliquant comment s’y prendre. Avec un sourire contrit, elle promit de faire un effort. Mais ce fut en vain, c’était plus fort qu’elle, dès qu’elle s’approchait de ses servantes, elle avait des sueurs et des nausées la prenaient. Alors, il donnait les ordres le matin, se disant que le temps faisant, elle y viendrait d’elle-même. De son côté, Marie vivait dans l’inquiétude permanente que sa solitude journalière amplifiait, elle s’accrochait à l’idée qu’avec la venue des enfants les choses changeraient. Mais cette pensée était aussitôt compromise, car qui pouvait désirer des enfants, alors qu’ils pouvaient être égorgés à tout instant. Et les événements avec les Natchez produits avant son mariage n’étaient pas pour contrarier ses sombres idées. Confortée dans cette peur, seule la présence de son époux la rassurait quelque peu. Aussi lors de l‘absence de celui-ci, la maladie aidant, sa peur s’était amplifiée et la tenailla continuellement. Dès que debout elle avait pu se tenir, elle s’était installée dans la galerie face à l’allée et tout au long du jour, elle attendait son retour, ne mangeant que des fruits qu’elle lavait et pelait elle-même. À la nuit, elle s’enfermait dans sa chambre à double tour.

Lorsqu’elle vit paraître le groupe passant le portail de la palissade, elle se leva d’un bon, resserra sur elle son ample manteau à dos flottant en indienne qui lui servait de négligé et s’approcha de l’escalier qui faisait face à l’allée. L’ensoleillement l’aveuglait, l’empêchant de distinguer les individus qui constituaient le groupe qui s’avançait, elle leva la main devant ses yeux, et au milieu des ombres et des éclats, elle finit par reconnaître la silhouette de son mari, puis celle de monsieur de Montigny, mais elle n’identifiait pas celle de la femme qu’ils encadraient. Monsieur de Montigny avait dû épouser. Cela faisait bien longtemps qu’elle ne l’avait vu, depuis bien avant son mariage, cela était donc possible. Elle était un peu déçue, car elle le pensait épris d’elle, et qu’il ait pu se consoler la désappointait quelque peu. De toute façon l’important ce fut que son époux fut de retour. Instinctivement, elle rajusta son chignon, ramenant en son sein les mèches qui tombaient sur sa nuque.

*

Jean Roussin prit sans pudeur sa femme dans les bras, la jeune femme se laissa faire, trop heureuse de retrouver son époux. Les deux spectateurs évaluaient la scène chacun à leur aune. Blanche-Marie trouvait cela rassurant, le lien qui unissait le couple présageait une ambiance harmonieuse dans la maison. François Dumont de Montigny, quant à lui, ressentit un pincement de cœur. La scène le crispa.

Six ans plus tôt, à 22 ans, sous-lieutenant, François Dumont de Montigny s’était embarqué pour la Louisiane, en même temps que la compagnie de monsieur de Valdeterre, sur la flûte « La Marie ». Il avait tout d’abord été envoyé par monsieur Le Blanc sur sa concession de la rivière des Yazous et avait pris part aux travaux de la construction du fort Saint-Claude. Puis il était parti explorer la rivière de l’Arkansas, au printemps de 1722, en qualité de « géomètre », avec monsieur Bénard de La Harpe, parce que les agioteurs de la rue Quincampoix spéculaient sur un merveilleux rocher d’émeraude supposé la surplomber. Ce fut à l’automne de cette année-là, au milieu de l’ouragan qui détruisait La Nouvelle-Orléans qu’il vit pour la première fois Marie Baron dont il s’éprit aussitôt. Il n’était pas riche, ses rapports houleux avec monsieur de Bienville qu’il avait fortement contrarié de par son tempérament perpétuellement insatisfait et colérique, l’avait amené proche du dénuement. Cet état de fait l’avait retenu de s’approcher d’elle, se contentant de soupirer au loin. Il avait participé à l’expédition punitive contre les Natchez lors de laquelle il avait fait la connaissance de Jean Roussin, au retour de celle-ci, il apprit que la jeune femme, qu’il aimait en secret, était destinée à celui qui était devenu un ami. Il s’éloigna de lui comme d’elle et s’enfonça dans une misère arrosée d’alcool. Sa situation ne s’améliora pas et son état d’esprit encore moins. Ses rapports ombrageux avec monsieur de Bienville l’avaient amené à l’indigence et le départ de celui-ci pour la France lui avait offert, par l’intermédiaire de monsieur de la Chaise, un poste sur la concession de Terre-Blanche, concession qui dépendait directement du Fort-Rosalie. Il avait dû obtempérer et s’était retrouvé sur l’embarcation de Jean Roussin, puis devant Marie toujours si belle.

Six ans plus tôt, à 22 ans, sous-lieutenant, François Dumont de Montigny s’était embarqué pour la Louisiane, en même temps que la compagnie de monsieur de Valdeterre, sur la flûte « La Marie ». Il avait tout d’abord été envoyé par monsieur Le Blanc sur sa concession de la rivière des Yazous et avait pris part aux travaux de la construction du fort Saint-Claude. Puis il était parti explorer la rivière de l’Arkansas, au printemps de 1722, en qualité de « géomètre », avec monsieur Bénard de La Harpe, parce que les agioteurs de la rue Quincampoix spéculaient sur un merveilleux rocher d’émeraude supposé la surplomber. Ce fut à l’automne de cette année-là, au milieu de l’ouragan qui détruisait La Nouvelle-Orléans qu’il vit pour la première fois Marie Baron dont il s’éprit aussitôt. Il n’était pas riche, ses rapports houleux avec monsieur de Bienville qu’il avait fortement contrarié de par son tempérament perpétuellement insatisfait et colérique, l’avait amené proche du dénuement. Cet état de fait l’avait retenu de s’approcher d’elle, se contentant de soupirer au loin. Il avait participé à l’expédition punitive contre les Natchez lors de laquelle il avait fait la connaissance de Jean Roussin, au retour de celle-ci, il apprit que la jeune femme, qu’il aimait en secret, était destinée à celui qui était devenu un ami. Il s’éloigna de lui comme d’elle et s’enfonça dans une misère arrosée d’alcool. Sa situation ne s’améliora pas et son état d’esprit encore moins. Ses rapports ombrageux avec monsieur de Bienville l’avaient amené à l’indigence et le départ de celui-ci pour la France lui avait offert, par l’intermédiaire de monsieur de la Chaise, un poste sur la concession de Terre-Blanche, concession qui dépendait directement du Fort-Rosalie. Il avait dû obtempérer et s’était retrouvé sur l’embarcation de Jean Roussin, puis devant Marie toujours si belle.

*

Autour de la table éclairée par les flammes vacillantes des bougies du chandelier de cuivre, les trois jeunes gens riaient des saillies du quatrième. Le plus âgé avec l’approche de la trentaine était Jean Roussin, la plus jeune était Blanche-Marie qui allait vers ses seize ans. Autour d’eux Zaïde et Abigaël, les deux négresses, leur servaient du café pendant que François Dumont de Montigny, resté sur la plantation, faisait de l’humour tout en jouant aux cartes. Il n’était pas arrivé à se détacher de la demeure pour prendre son poste et s’était imposé dans les lieux. Tout en jouant il marivaudait avec les deux jeunes femmes, passant de l‘une à l’autre pour donner le change, mais l’une comme l’autre savaient, pour qui était ce jeu délicat. Les deux jeunes femmes dont les liens s’étaient serrés sans difficulté s’en amusaient dès qu’elles étaient seules, elles savaient que c’était pour Marie que l’homme soupirait en vain ou presque. Blanche-Marie avait très vite saisi que le séducteur, sans délicatesse, se servait d’elle pour atteindre sa compagne, qui ne semblait pas insensible au charme du sous-lieutenant, accessoirement géomètre et à ses heures poète. Un piètre poète au goût de Blanche-Marie, mais Marie ne semblait pas s’en apercevoir. Jean, quant à lui, ne disait rien, mais n’était pas dupe. Pour lui les deux jeunes femmes étaient aussi jolies, l’une que l’autre, et avaient droit à ses compliments, choses qu’il ne savait pas tourner, ce n’était pas dans sa nature, mais il n’était pas idiot et Montigny n’était pas toujours subtil. Il n’en avait cure, il avait confiance en Marie. La soirée se prolongeait, Jean l’écourta rappelant qu’il devait dès l’aurore parcourir ses champs. Blanche-Marie ne se fit pas prier et demanda aux deux négresses de débarrasser. Marie, soulagée, s’était déchargée sur la jeune fille de la tenue de la maison, celle-ci était donc devenue responsable des tâches de Zaïde et Abigaël.

Les deux négresses étaient d’un naturel servile et avaient compris que leurs positions étaient enviables par rapport à ceux de leurs frères d’infortune qui travaillaient aux champs. Si elles venaient toutes deux de Guinée, l’une était Peule et l’autre Soussou. Elles n’étaient pas de la même région, aussi l’une parlaient le pular et l’autre la langue mandée. Elles avaient trouvé suffisamment de mots pour se comprendre, échanger et partager. Les blancs étaient inconscients de tout cela, pour eux ce n’étaient que des sauvages et quant à les comprendre cela les indifférait le plus souvent, du moment qu’ils effectuaient leurs tâches. Aussi, si le comportement de Marie ne les avait pas surprises, celui de Blanche-Marie les intrigua. Elle n’élevait jamais la voix et essayait de les comprendre comme d’être comprises, aussi avec un vocabulaire restreint pris dans les différentes langues, Blanche-Marie faisait passer ses demandes. Zaïde était grande et mince et Abigaël tout en rondeurs. La première était très habile de ses mains et la deuxième cuisinait avec audace, une cuisine mixait entre les habitudes des maîtres et les ingrédients trouvés sur place. Dans la maison tout le monde y trouvait son compte, même Marie commençait à avoir moins peur de ses domestiques et prenait confiance suivant l’exemple de sa nouvelle amie.

Marie prit donc le bras de Blanche-Marie et l’entraîna vers sa chambre afin qu’elle l’aidât à se déshabiller. Elles aimaient ce moment où elles se retrouvaient seules et échangeaient des balivernes tout en se préparant pour la nuit. Marie était d’un caractère facile et affectueux, elle avait très tôt manqué d’amour, orpheline de mère, suivant son père de poste en poste, et de nourrice en nourrice, elle s’était souvent sentie seule. Dominée par un père autoritaire, qui n’avait pas voulu la mettre au couvent, car elle lui rappelait sa mère, elle avait été une enfant effacée et foncièrement timide. Elle avait été d’emblée séduite par le caractère réservé, mais assuré de Blanche-Marie. Sa détermination à aller de l’avant la fascinait et quand, confiantes, elles s’étaient épanché quelques bribes de leur vie, elles s’étaient reconnues dans leur désarroi. Blanche-Marie avait trouvé un nouveau foyer et une nouvelle vie qui étaient à sa convenance. Marie fin prête, Blanche-Marie la laissa et rejoignit sa chambre à l’étage. Jean Roussin lui en avait aménagé une, sous les combles, qui la ravissait. Elle devait elle aussi se lever tôt, elle partageait son temps entre la maison, ses tâches domestiques, et l’hôpital de la concession, ses quelques connaissances acquises sur le tas lui permettaient de soulager les quelques blessés ou malades parmi les esclaves. Les habitations de la colonie étaient le plus souvent de taille assez grande et occupaient un personnel assez nombreux comparé à des exploitations françaises. Blanche-Marie, même au château de Saint-Mambert, n’avait pas vu autant de gens travailler une seule terre, la plantation de Jean Roussin comptait près de cinquante esclaves. Elle se coucha laissant sa fenêtre ouverte vers le ciel et se laissa porter par les bruits de la nuit, oiseaux et autres animaux nocturnes, la brise dans les champs et le grondement sourd du fleuve. Elle entendit Montigny et Jean Roussin se souhaiter le bonsoir, puis le silence qui la porta vers le sommeil.

Marie prit donc le bras de Blanche-Marie et l’entraîna vers sa chambre afin qu’elle l’aidât à se déshabiller. Elles aimaient ce moment où elles se retrouvaient seules et échangeaient des balivernes tout en se préparant pour la nuit. Marie était d’un caractère facile et affectueux, elle avait très tôt manqué d’amour, orpheline de mère, suivant son père de poste en poste, et de nourrice en nourrice, elle s’était souvent sentie seule. Dominée par un père autoritaire, qui n’avait pas voulu la mettre au couvent, car elle lui rappelait sa mère, elle avait été une enfant effacée et foncièrement timide. Elle avait été d’emblée séduite par le caractère réservé, mais assuré de Blanche-Marie. Sa détermination à aller de l’avant la fascinait et quand, confiantes, elles s’étaient épanché quelques bribes de leur vie, elles s’étaient reconnues dans leur désarroi. Blanche-Marie avait trouvé un nouveau foyer et une nouvelle vie qui étaient à sa convenance. Marie fin prête, Blanche-Marie la laissa et rejoignit sa chambre à l’étage. Jean Roussin lui en avait aménagé une, sous les combles, qui la ravissait. Elle devait elle aussi se lever tôt, elle partageait son temps entre la maison, ses tâches domestiques, et l’hôpital de la concession, ses quelques connaissances acquises sur le tas lui permettaient de soulager les quelques blessés ou malades parmi les esclaves. Les habitations de la colonie étaient le plus souvent de taille assez grande et occupaient un personnel assez nombreux comparé à des exploitations françaises. Blanche-Marie, même au château de Saint-Mambert, n’avait pas vu autant de gens travailler une seule terre, la plantation de Jean Roussin comptait près de cinquante esclaves. Elle se coucha laissant sa fenêtre ouverte vers le ciel et se laissa porter par les bruits de la nuit, oiseaux et autres animaux nocturnes, la brise dans les champs et le grondement sourd du fleuve. Elle entendit Montigny et Jean Roussin se souhaiter le bonsoir, puis le silence qui la porta vers le sommeil.

*

L’été était passé avec ses chaleurs étouffantes puis l’automne avec ses tempêtes et l’hiver avec ses températures relativement fraîches, le printemps était revenu le fleuve inondant à nouveau ses rives, les fleurs multipliant leurs couleurs, la faune croissant à nouveau puis ce fut à nouveau l’été. Cela faisait six jours que la chaleur était tel que rien ne bougeait aux heures les plus chaudes. La nuit était tombée, mais elle ne délivrait pas encore un soulagement suffisant à Marie qui dans son septième mois de grossesse ne savait comment se mettre à l’aise. À côté du lit dans lequel elle soupirait tout en s’éventant, Blanche-Marie s’était installée avec un ouvrage afin de lui tenir compagnie. Après avoir barricadé les portes, elle avait envoyé Zaïde et Abigaël se coucher, c’étaient les seules esclaves qui avaient le droit de rentrer dans la demeure puisqu’elles en étaient les servantes et d’y loger. Elles étaient donc montées dans leur chambre sous les combles. La maison était calme, il n’y avait que les quatre femmes, Jean était à Fort-Rosalie. Comme la pièce était suffocante, la jeune fille avait rouvert la porte-fenêtre pour faire rentrer un peu d’air et, à la lueur tremblotante d’une bougie, tirait l’aiguille, elle aurait préféré lire, mais il n’y avait aucun livre dans la demeure même pas l’almanach. Tout à coup, Brutus grogna doucement. « — Blanche-Marie, vous avez entendu ?

— Quoi donc ?

— Écoutez, il y a quelqu’un qui marche dans la galerie !

Blanche-Marie souffla aussitôt la bougie, et tendit l’oreille. Elle flatta le molosse, lui donna un léger coup sur le museau pour qu’il fasse silence, il obtempéra. La pièce était éclairée par les rayons de la lune qui dispensait une lumière froide. Doucement, la jeune fille se leva, et alla vers l’angle de la pièce et y saisit un fusil à double canon que Jean laissait toujours chargé. Il lui avait demandé si elle savait s’en servir, malgré sa répugnance qu’elle ne tenait pas à expliciter, elle avait répondu par l’affirmative. Elle cala la crosse sous son aisselle et le doigt sur la détente, elle écoutait attentivement. Son cœur frappait très fort remplissant sa tête, elle se contrôla. Elle ne percevait rien de particulier, mais elle ne mettait pas en doute la parole de son amie, cela aurait été par trop dangereux. Elle avança à pas feutrés vers l’extérieur, elle essayait de maintenir un tremblement convulsif dû à la tension. Quand elle fut dans la galerie, elle regarda à droite comme à gauche, rien. Brutus était sur ses talons, il se mit à grogner. Elle tendit à nouveau l’oreille, Marie avait raison, elle sentait une présence, un souffle, une respiration. Mon Dieu pourvu qu’il n’y ait qu’un homme. Elle affermit sa voix et s’exclama : « — qui est là ? » De l’ombre sortit une silhouette gigantesque. Le molosse aboya tout en grognant. Elle pointa son fusil vers l’homme, du moins elle supposait que c’était un homme. Une voix grave lui répondit : « — je suis, Alboury Ndiaye, un ami de Jean Roussin. Je devais le retrouver ce soir au bord du fleuve, mais il n’est pas venu, alors je me suis rendu aux nouvelles. Alors, s’il vous plaît ne tirez pas et retenez votre chien. » Derrière, traînant un sabre, Marie malgré l’encombrement de son ventre, l’avait suivie. Les deux jeunes femmes ne savaient que faire, d’autant que l’homme, dont elle ne voyait que les contours, était inconnu d’elle. Brutus, le dos courbé, le poil hérissé, sentant la peur de sa maîtresse, grognait de plus belle, babines retroussées, toutes canines dehors. « — Je portais des marchandises pour la plantation, il y a même des livres pour l’une de vous deux. » Les deux femmes respirèrent, il ne pouvait l’inventer, Blanche-Marie baissa son arme, sans toutefois sans s’en dessaisir et calma d’une voix ferme Brutus qui n’en garda pas moins sa position. « — Excusez-moi, si j’avais su que Jean était absent, j’aurais attendu le jour pour me présenter à vous, je vais m’en aller. Je reviendrai demain. » À reculant, il s’approcha de l’escalier qu’il descendit. Totalement éclairé, elles découvrirent, stupéfaites, un géant noir comme l’ébène.

épisode 011

Le contrebandier Alboury Ndiaye

L’homme, qui s’éloignait de la demeure, était une force de la nature, un animal sauvage, qui impressionnait tous ceux qui le croisaient. Pour la plupart des individus, c’était un géant noir d’ébène, bien qu’il fût couleur café. Il devait approcher une bonne toise et n’avait pas besoin d’être méchant pour impressionner son entourage. Il affichait le plus souvent un torse musculeux, à moins que le froid ne le forçat à se couvrir davantage, et était vêtu d’un pantalon de marin dont la couleur oscillait entre le blanc et le marron qu’il attachait au moyen d’un bout de cordage. Son sourire franc n’arrivait pourtant pas à faire oublier l’impression de danger qu’il dégageait.

Une décennie s’était écoulée depuis qu’il avait été enlevé à sa famille, prise dans des guerres incessantes et périodiquement plongée dans une misère noire. Il habitait alors un petit village non loin de la côte Sénégalaise. Alboury Ndiaye avait quitté l’Afrique contre son gré, encore que son départ était en partie dû à son attirance pour l’aventure. Il s’était cru un homme, car il avait participé aux rites initiatiques faisant de lui un chasseur. Il s’était rendu sur un navire espagnol pour échanger de la nourriture contre des outils, à l’encontre de la volonté du griot et de sa mère. Les négriers, qui avaient annoncé aux gens du village leurs intentions pacifiques, l’avaient fait prisonnier dès qu’il avait mis le pied sur le tillac et l’avait couvert de chaînes, avant de lever l’ancre pour faire route vers la Guinée, puis le Brésil. Ce coup du sort lui avait fait quitter son pays, en tant qu’esclave. Pour autant, la captivité d’Alboury ne dura pas longtemps, car le négrier n’était jamais arrivé au Brésil, mais la famine et les coups de fouet à bord, mêlé à la totale incompréhension de sa nouvelle condition, lui avaient laissé des souvenirs douloureux et ineffaçables. Ce fut toutefois la seule condition d’esclave qu’il connut, car il fut libéré avant d’atteindre le Nouveau Monde par le navire de guerre le « Régent « . Le capitaine du navire de guerre, aux idées peu recommandables, puisqu’il était contre l’esclavage, qui pourtant commençait à rapporter des fortunes à son pays, avait arraisonné le négrier où se trouvait Alboury parce qu’il croisait de trop près Saint-Domingue, et cela sans autorisation de son gouvernement. Après avoir pendu pour piraterie les Espagnols, le capitaine du « Régent « avait proposé aux esclaves survivants soit de les débarquer et de les vendre, soit de compléter son équipage réduit par un combat difficile. Alboury avait bien sûr opté pour la deuxième solution, bien qu’il fût jeune, sa taille déjà phénoménale emporta la décision du maître d’équipage. Il devint un marin, un excellent gabier, vigilant et infatigable. Il servit pendant quatre années sur le navire, avec toute la confiance du maître d’équipage et donc du capitaine, mais il était partagé entre son besoin de liberté et sa reconnaissance pour le capitaine. Quand celui-ci mourut d’une mauvaise fièvre due à la gangrène, il changea de navire, et cela plusieurs fois de suite. Il privilégiait les navires de commerce plus faciles à quitter au port de son choix. Il avait beaucoup de mal avec l’autorité et dès qu’il sentait ses supérieurs le tenir pour moins que rien, le traiter comme un inférieur, et sa couleur de peau ne l’aidait pas, il débarquait au port suivant, il leur tirait sa révérence. Dans tous les cas, il n’avait jamais choisi un vaisseau qui eut pu le ramener vers son pays d’origine. Il avait été contraint de laisser sa famille derrière lui, sans désir profond de la retrouver ; retourner dans son village, devenir chasseur, et crever de faim, car trop de guerres tribales ? Quel intérêt pour lui ? Il aimait la mer et ce sentiment de liberté des horizons sans fin. Hormis l’île de la Tortue, il n’avait pas d’attaches et cela était très bien comme cela. Dans une taverne de Cap-Français, il avait été entraîné par un loustic blond et arrogant et ce compagnon de fortune lui avait ainsi fait découvrir sa nouvelle vie, sa vraie nature. Il devint contrebandier au sein d’un circuit reliant La Nouvelle-Orléans aux grands ports de Veracruz, La Havane, Cap-Français, Fort Saint-Pierre ou Carthagène. Ce commerce fluvio-maritime prospérait grâce à une flottille de pirogues, de bateaux à fond plat, de barques côtières et de petits bricks reliant les Grands Lacs au continent sud-américain. Il avait tout d’abord rejoint un bâtiment détenu par un capitaine d’origine bretonne, mais très vite il avait compris que celui-ci ne leur laissait que des miettes de ses divers trafics. Il attendit patiemment son heure et comme il n’avait point d’argent, il prit ce qu’il ne pouvait acquérir. Dans un port du Honduras, il emprunta définitivement aux Espagnols un petit brick avec l’aide du loustic et de cinq autres marins d’origine diverses qui comme lui voulaient plus de justice dans le partage des gains et des risques. Ils rebaptisèrent aussitôt l’embarcation du nom évocateur d’« Indépendance » et ils commencèrent leur nouvelle vie de pirates ou de contrebandiers, au sein de laquelle ils partageaient équitablement tous leurs butins. Très vite, Alboury fut reconnu comme leur capitaine, et tous ceux qui se rallièrent à « Indépendance « firent de même. Ils s’en prenaient essentiellement aux Anglais et aux Espagnols, car La Nouvelle-Orléans leur servait de base d’opérations. En tant que cité portuaire, la ville française devenait, en raison de sa position idéale, une plaque tournante attractive pour le commerce qu’il soit officiel ou officieux. La ville avait l’avantage d’être à la fois le dernier arrêt le long du plus grand fleuve du continent et une escale naturelle à mi-chemin entre deux des plus importants ports coloniaux espagnols, de quoi devenir riche pour des marins audacieux. Cela était d’autant plus intéressant pour Alboury, que les vaisseaux européens à fort tirant d’eau étaient contraints de passer le long bras de mer limoneux aux courants changeants et sinueux, redoutés des pilotes les plus aguerris qu’était le Mississippi. Ce trajet contraignant de l’embouchure du fleuve à La Nouvelle-Orléans pouvait prendre jusqu’à six semaines pour un gros vaisseau, presque autant qu’une traversée entre la France et les Caraïbes, alors qu’en passant par le lac Pontchartrain et le bayou saint Jean, une journée suffisait et « l’Indépendance « pouvait faire le parcours avec facilité. Évidemment, la navigation n’y était pas plus facile et il fallait être un marin aguerri pour oser affronter ces eaux peu profondes, encourant le risque d’être submergé par une houle de plus de quatre mètres lorsque de soudaines tempêtes s’abattaient sur la baie habituellement tranquille.

Alboury, qui n’avait pas pour ambition d’élargir son commerce, avait aussi appris ce que les Amérindiens savaient depuis des siècles, les vents et courants qui créaient des tourbillons contraires à seulement quelque mille de distance des côtes de Louisiane. Ses connaissances des lieux étendaient grandement ses possibilités d’approvisionnement et de vente, car pour aller de Veracruz à La Havane, ils savaient profiter des alizés entre les détroits de Floride et du Yucatán et des courants entre Cuba et la pointe de la Floride. Il lui fallait environ deux semaines pour rallier Veracruz, un peu moins encore pour La Havane. Ils traversaient donc le golfe à bord de l’« Indépendance » en suivant les eaux peu profondes du littoral ou en coupant par les bayous de Barataria, transportant des marchandises dans les deux sens de façon plus ou moins officielle suivant les vendeurs et les acheteurs.

*

Martha s’était levée bien avant le jour. Les nuits de pleine lune, elle ne dormait pas ou peu s’en fallait, et cela depuis ses premiers saignements. Elle avait donc atteint la porte de l’hôpital alors que les premiers rayons du soleil l’effleuraient. Elle y rejoignait la veuve Camplain avec qui elle tenait le dispensaire, celle-ci ayant fait la nuit. La veuve d’apparence sèche et froide était en fait mal servie par sa physionomie tant elle était bonne et chaleureuse. Il y avait ce jour-là peu de malades, cinq indigents, deux femmes, deux hommes, dont un mulâtre libre. En plus d’eux, il y avait deux charpentiers du chantier de la nouvelle caserne qui étaient tombés d’un échafaudage alors qu’ils se chicanaient, l’un avait l’épaule démise et l’autre une jambe cassée. Le dernier malade était un orphelin de moins de sept ans, retrouvé recroquevillé dans un coin du marché, grelottant de fièvre, atteint de la rougeole. Martha s’y était attachée. Après avoir avalé un bol de soupe et échangé quelques mots avec la veuve, elle se rendit dans la salle commune où dormaient les malades. Accompagnée de quelques mots bienveillants, elle distribua leur soupe à ceux qui avaient les yeux ouverts. Elle se mit ensuite au nettoyage, pendant que la veuve allait prendre quelque repos dans la loge adjacente à l’hôpital. Elle aimait ce qu’elle faisait, ces tâches journalières qui lui faisaient oublier cette vie déchue par les hommes, et dont elle s’éloignait, était si loin désormais. Même pénible, cette besogne était plus gratifiante que l’obligation de se donner aux hommes pour quelques sols.

Martha s’était levée bien avant le jour. Les nuits de pleine lune, elle ne dormait pas ou peu s’en fallait, et cela depuis ses premiers saignements. Elle avait donc atteint la porte de l’hôpital alors que les premiers rayons du soleil l’effleuraient. Elle y rejoignait la veuve Camplain avec qui elle tenait le dispensaire, celle-ci ayant fait la nuit. La veuve d’apparence sèche et froide était en fait mal servie par sa physionomie tant elle était bonne et chaleureuse. Il y avait ce jour-là peu de malades, cinq indigents, deux femmes, deux hommes, dont un mulâtre libre. En plus d’eux, il y avait deux charpentiers du chantier de la nouvelle caserne qui étaient tombés d’un échafaudage alors qu’ils se chicanaient, l’un avait l’épaule démise et l’autre une jambe cassée. Le dernier malade était un orphelin de moins de sept ans, retrouvé recroquevillé dans un coin du marché, grelottant de fièvre, atteint de la rougeole. Martha s’y était attachée. Après avoir avalé un bol de soupe et échangé quelques mots avec la veuve, elle se rendit dans la salle commune où dormaient les malades. Accompagnée de quelques mots bienveillants, elle distribua leur soupe à ceux qui avaient les yeux ouverts. Elle se mit ensuite au nettoyage, pendant que la veuve allait prendre quelque repos dans la loge adjacente à l’hôpital. Elle aimait ce qu’elle faisait, ces tâches journalières qui lui faisaient oublier cette vie déchue par les hommes, et dont elle s’éloignait, était si loin désormais. Même pénible, cette besogne était plus gratifiante que l’obligation de se donner aux hommes pour quelques sols.

*

« — Tu sais Paul, c’est un conte de chez moi, ma mère nous le racontait à ma sœur et à moi, il fait peur, tu es prêt ? »

Le petit garçon opina de la tête tout en murmurant un oui.

— il y avait une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient sept enfants, tous garçons. L’aîné n’avait que dix ans, et le plus jeune n’en avait que sept. On s’étonnera que le bûcheron ait eu tant d’enfants en si peu de temps ; mais c’est que sa femme allait vite en besogne, et n’en faisait pas moins que deux à la fois… » Martha occupait le jeune malade en voie de guérison. Elle s’était par conséquent installée à son chevet pour lui raconter une histoire tout en brodant un ouvrage. Autour d’elle, tous étaient attentifs, subjugués par la douce voix de la jeune femme aussi personne ne fit attention à l’entrée du nouveau venu. Martha ne réalisa sa présence derrière elle, quand relevant les yeux vers son jeune auditeur, elle vit ses yeux agrandis par l’étonnement. Elle se retourna pour se retrouver face à un géant noir qui la regardait avec attendrissement. En même temps qu’elle se leva, ses yeux plongèrent dans ceux du nouveau venu, elle ne put s’empêcher de se noyer dedans. Elle réalisa tout à coup qu’aucun bruit n’altérait ce moment, tous étaient bouche bée devant le géant. Elle reprit ses esprits. « — Bonjour, que puis-je pour toi ? ». À même temps qu’elle s’adressait à lui, elle ne pouvait s’empêcher de penser que l’homme était grand, si elle s’approchait de lui, force serait de constater qu’elle arriverait à peine à sa hauteur de poitrine. Étrangement, elle se sentait rassurée par sa présence. « — Si t’es Martha, j’ai une lettre pour toi, moi je suis Alboury Ndiaye.

— Je suis Martha ! — Se demandant, qui pouvait bien lui faire parvenir une lettre ?

— Alors voici ! — Il sortit de sa ceinture la lettre et la lui tendit. – elle est de Blanche-Marie.

— De Blanche-Marie ! Mon Dieu ! elle va bien ? Elle est bien installée ! Vos maîtres sont-ils bons ?

Alboury Ndiaye sourit devant le débit de parole spontané. « — Tout d’abord, je n’ai pas de maître, je suis le capitaine de l’« Indépendance « . Ensuite, Jean et Marie Roussin sont des gens de grande bonté, et Blanche-Marie va bien, mais tout ça est dans la lettre.

— Oui bien sûr, excuse-moi.

— Ce n’est rien, maintenant il faut que je parte, dit-il avec une nuance de regret dans la voix.

Elle le reconduit jusqu’à la porte, enfouissant la lettre dans la poche de son tablier. Elle le regarda partir avec regret, le géant noir laissait en elle une trace de tristesse, d’abandon, qu’elle ne comprenait pas.

*

Elle savait déchiffrer les lettres et les syllabes parfois quelques mots, mais pas lire ou du moins fort mal, quant à l’écriture, elle le faisait péniblement, c’était le curé de son village qui lui en avait appris les rudiments la trouvant intelligente. Mais avec le temps, il ne restait pas grand-chose de ce savoir. Martha regardait la lettre sans trop savoir quoi en faire. Elle n’avait pas eu de nouvelles de son amie depuis presque deux années, et quant à Graciane, quelques bruits de salons avaient été poussés jusqu’à elle, mais rien de bien précis. Elle ne savait plus rien de ses autres compagnes de voyage éparpillées dans le pays, elle ne voyait plus que Boubou qui accompagnait, avec ses deux bambins, son époux au marché. Elle était donc curieuse du contenu de la lettre. Quand la veuve Camplain revint dans le début de l’après-midi, elle se décida à aller voir monsieur de Manadé, le chirurgien. Il était la seule personne sachant lire en qui elle avait quelque confiance depuis le départ du père Davion.

*

Elle se rendit à la caserne où séjournait le chirurgien. Elle connaissait le chemin puisqu’elle y venait le chercher chaque fois qu’il y avait une urgence. Elle n’appréciait pas de s’y rendre, côtoyer les soldats, c’était se défendre continuellement de leur assiduité. Elle frappa à la porte du bureau du chirurgien espérant qu’il y fut. Elle entendit un grognement qu’elle supposa être une invite à entrer. Tout en s’excusant, elle passa la tête par l’entrebâillement de la porte et découvrit monsieur de Manadé un aiguillé à la bouche et empêtré avec sa veste dans les mains, essayant visiblement avec maladresse un raccommodage périlleux. La jeune femme sourit : « — laissez-moi faire monsieur.

Elle se rendit à la caserne où séjournait le chirurgien. Elle connaissait le chemin puisqu’elle y venait le chercher chaque fois qu’il y avait une urgence. Elle n’appréciait pas de s’y rendre, côtoyer les soldats, c’était se défendre continuellement de leur assiduité. Elle frappa à la porte du bureau du chirurgien espérant qu’il y fut. Elle entendit un grognement qu’elle supposa être une invite à entrer. Tout en s’excusant, elle passa la tête par l’entrebâillement de la porte et découvrit monsieur de Manadé un aiguillé à la bouche et empêtré avec sa veste dans les mains, essayant visiblement avec maladresse un raccommodage périlleux. La jeune femme sourit : « — laissez-moi faire monsieur.

— Avec plaisir Martha, ce n’est vraiment pas une tâche aisée pour moi.

Elle prit le vêtement et s’assit, le chirurgien lui passa l’aiguille. La veste avait une vilaine déchirure, le chirurgien se crut obligé de s’expliquer. « — J’ai rencontré un mauvais clou, et j’avoue que dans mon impatience, j’ai tiré brusquement.

— Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je vais faire de mon mieux. Il n’y paraîtra rien ou peu s’en faut.

— Merci, Martha, mais vous étiez venu pour quelle raison ? Il y a un problème à l’hôpital ?

— Non, non, j’ai reçu une lettre de mon amie Blanche-Marie, et je ne sais pas lire.

— Bien sûr, donnez-la-moi, et prenons de ses nouvelles.

*

De Blanche-Marie Peydédaut

À Martha de l’hôpital

Vendredi 25 octobre 1726

Ma Martha,

J’ai enfin trouvé un messager digne de confiance. Comme tu verras, la première fois, il est très impressionnant. Moi-même, j’ai été terrorisée et j’ai même failli tirer sur lui. Mais c’est un homme bon malgré les apparences…

« — Et grand Dieu, il était si terrible que cela ce messager, Martha ?

— C’était un grand, très grand nègre, il m’a dit être le capitaine d’un navire.

— Ah ! c’est Alboury Ndiaye, c’est vrai qu’il est impressionnant.

Martha sourcilla, se demandant comment le chirurgien pouvait bien connaître un tel homme, qui à son avis avait tout du pirate, le mystère et la séduction avec. Elle sortit de ses pensées réalisant que le chirurgien avait repris sa lecture.

… j’ai été accueilli chaleureusement par Jean et Marie Roussin. Bien qu’elle soit ma maîtresse, je me suis fait d’elle une amie, elle est d’un naturel doux et attachant, il y a des moments, j’ai l’impression d’être l’aînée bien qu’elle est six ans de plus que moi. Ils ont un adorable poupon qui ne tient pas encore sur ses jambes, et qui fait notre ravissement…

… Je me fais à ma nouvelle vie qui ma foi est très agréable, elle se déroule entre la besogne due à l’habitation et l’hospice de la plantation où mes quelques connaissances soulagent les malades ou les blessés. Rassure-toi. Je vois déjà ta mine s’allonger, dans les cas les plus graves, Jean fait venir le chirurgien. Pour les tâches ménagères, je suis aidée par Zaïde et Abigaël, deux négresses fort vaillantes et adroites chacune dans leur domaine…

… Bien que nous soyons isolés, nous ne nous ennuyons pas. Par le biais de Fort Rosalie, nous avons une vie de société. Nous nous y rendons régulièrement, notamment pour l’office dominical. Nous côtoyons ainsi les militaires du fort et leurs familles ainsi que d’autres colons. Nous sommes régulièrement invités chez nos voisins, ou avons des visites comme celles de monsieur Montigny qui nous laisse croire que nous sommes à la cour en nous couvrant de poèmes et d’anecdotes. Comme tu peux voir, je me fais à ce nouveau tournant de ma destinée…

Rassurée qu’elle était par ce qu’elle entendait, Martha écoutait les mots décrivant la vie de Blanche-Marie avec attention. La lettre concluait par l’attente d’une réponse désirée qui serait rapportée par monsieur Ndiaye. Le grand nègre allait donc revenir chercher la réponse ? Mais qu’allait-elle donc raconter, sa vie n’avait rien de palpitant. Devant son trouble, monsieur de Manadé lui proposa son aide qu’elle s’empressa d’accepter.

Quand quelques jours plus tard, alors qu’elle ne l’attendait plus, Alboury Ndiaye revint à l’hôpital, la lettre était prête. De ce jour le contrebandier devint le messager des deux jeunes femmes, Martha se mit à attendre ses venues qui pouvaient être espacées de deux ou trois mois. Si elle crut tout d’abord que c’était pour les lettres, elle finit par admettre que c’était la visite Alboury Ndiaye qui l’importait le plus. Petit à petit, il restait un peu plus longtemps en sa compagnie, semblant la rechercher et partageait avec elle les histoires de la colonie, puis leur vie. Il lui raconta l’Afrique, elle parla de Bordeaux. Elle s’émerveilla de ses descriptions exotiques, il l’écouta sans jugement. À quel moment, devint-il son amant ? Un soir de printemps, lors duquel il la raccompagna dans sa maisonnette, une pluie soudaine comme il y en a tant dans le ciel louisianais, elle le fit rentrer, il resta pour la nuit. Et de cette nuit, à chaque fois qu’il passait par La Nouvelle-Orléans, il restait, ils en étaient heureux ne demandant de compte ni à l’un ni à l’autre, se contentant du bonheur présent. Bonheur qu’il cachait, car il était illicite et serait de toute façon incompris.

*

De son côté, Blanche-Marie attendait, elle aussi, les lettres dont elle partageait le contenu avec les époux Roussin. Celle-ci venait autant de Martha que de monsieur de Manadé qui prenait plaisir à cet échange épistolaire qui lui permettait d’avoir des informations de cette partie de la colonie.

De son côté, Blanche-Marie attendait, elle aussi, les lettres dont elle partageait le contenu avec les époux Roussin. Celle-ci venait autant de Martha que de monsieur de Manadé qui prenait plaisir à cet échange épistolaire qui lui permettait d’avoir des informations de cette partie de la colonie.

De Martha de l’hôpital

À Blanche-Marie

Jeudi 23 janvier 1727

… comme tu dois le savoir depuis le temps, le départ de monsieur de Bienville a fait beaucoup de vagues dans la colonie. À La Nouvelle-Orléans, et cela derrière le dos de monsieur de la Chaise, les colons ont envoyé une délégation pour protester à la cour. Ici, personne n’a admis la façon dont notre gouverneur a été congédié ; comme un laquais, il faut bien le dire. C’est une honte, d’autant qu’il a été victime de délation, tout le monde ici le sait bien qu’il ne s’est pas enrichi en Louisiane. Il paraît qu’il ne possédait que soixante mille livres lorsqu’il est parti. Et puis il était le seul à nous protéger. Malheureusement, la délégation est revenue pour ainsi dire bredouille puisque le seul résultat a été l’arrivée dans son sillon de monsieur de Périer comme nouveau gouverneur…

De Martha de l’hôpital

À Blanche-Marie

Mardi 29 avril 1727

… le nouveau gouverneur a été très mal accueilli, tout le monde lui en veut de remplacer monsieur de Bienville. Bien évidemment, seul monsieur de la Chaise, qui doit se trouver très seul, l’a reçu avec chaleur…

… l’homme n’est pas si mauvais que cela. Savez-vous que Monsieur de Périer est un officier de la Marine royale ? Il s’est, paraît-il, courageusement battu pendant la guerre d’Espagne. Je ne sais si c’est cette auréole de gloire, mais il réussit à nous amadouer. Il faut dire qu’il fait tout pour complaire aux planteurs d’autant qu’il veut visiblement que les plantations prennent de la valeur, le temps, où la compagnie cherchait des mines d’or et des pierres précieuses, semble s’éloigner. Pour cela, il a fait importer encore plus d’esclaves. Pour éviter qu’ils nous apportassent quelques vilaines maladies comme « le virus de Guinée », dont la dernière épidémie est un bien triste souvenir, notre nouveau gouverneur fait examiner ces « pièces d’Inde » entièrement nues par un chirurgien de la colonie. J’ai été amené à aider tout au moins pour les femmes et les enfants, je dois dire que c’est très triste et je n’ai pas eu le courage de continuer. Ces pauvres gens que tous considèrent comme des bêtes voire des meubles arrivent décharnés, martyrisés, terrifiés, ne nous comprenant pas. Je suis rentrée de cette épreuve tellement triste que je me suis défilée, je n’ai pas voulu y retourner, c’est la veuve Camplain qui y a été à ma place, car il faut bien le faire.

Bien sûr, ensuite les colons prennent correctement soin de leurs Nègres. Pas tellement en raison de leurs principes chrétiens, mais parce que leur valeur augmente, on les paye de plus en plus en cher, vous savez, ils représentent, quel que soit leur sexe ou leur âge, une grande source de richesse. J’ai entendu dire, que certains maîtres vont jusqu’à creuser dans la terre, des sortes de baignoires entourées de madriers pour qu’ils puissent prendre des bains sans être dévorés par les alligators ou piqués par les serpents venimeux et que d’autres fournissent un petit lopin de terre où ils peuvent cultiver des fruits et légumes pour eux-mêmes. J’en vois même, les jours de marché, vendre leur récolte. Et puis tous font attention à leurs âmes, les pères jésuites ou capucins ne cessent de les baptiser, ce qui dit en passant ne les empêche pas de conserver tous leurs grigris, magies, zombis, superstitions et dieux tout-puissants. Malgré cela, certains s’enfuient dans les forêts, mais peu s’y risquent, le pays est tellement grand et puis les Indiens n’aiment pas les nègres et les trucident avec plaisir, paraît-il…

… des habitations se sont enrichies des figuiers de Provence et d’orangers de Saint-Domingue, on trouve désormais leurs fruits sur le marché. Comme vous pouvez voir, les choses vont de mieux en mieux, les difficultés semblent s’éloigner. Bien sûr, le prix de la terre, auquel on ne faisait pas grand cas jusque-là, commence à éveiller la concupiscence et les disputes se multiplient. Prévenez monsieur Roussin que le conseil supérieur a décidé d’annuler tous les droits aux terres vacantes, dont la concession daterait d’une époque antérieure au 31 décembre 1723. Dites-lui qu’il va être amené à produire ses titres de propriété et à déclarer la quantité de terre possédée et défrichée par lui sous peine d’éviction. Il est à savoir que le conseil a désormais fixé à vingt arpents de face au fleuve la part de chaque cultivateur à moins qu’il n’en ait amélioré plus, dans ce cas, il pourra les garder. Le conseil dans son besoin de développement à ordonner la confection des chemins et des levées suffisamment larges pour laisser passer une voiture à chevaux…

Bien sûr, Blanche-Marie et les époux Roussin, à la tournure des lettres, devinaient qu’il y avait souvent plus de monsieur de Manadé que de Martha dans le contenu, ce dont Blanche-Marie tenait compte dans ses réponses. Cette dernière lettre inquiéta Jean. L’information reçue par avance allait lui permettre de se préparer, car il ne se laisserait pas spolier. L’une des lettres suivantes, plus que les autres, par sa teneur, mit en émois les lecteurs de la plantation.

De Martha de l’hôpital

À Blanche-Marie

Mercredi 18 juin 1727

Je ne sais par où commencer tant l’histoire que je veux vous conter m’a bouleversée. Elle touche l’héroïsme d’un esclave. Notre colonie s’est retrouvée sans bourreau, le dernier ayant quitté subrepticement La Nouvelle-Orléans. Monsieur de Périer, pris de court, décida donc, avec le Conseil supérieur de la Compagnie, d’en désigner un d’office sur l’instant. Le besoin s’en faisait sentir, car il y avait une exécution de prévue ce jour-là. Le choix du bourreau s’est fait en public devant tous et c’est porté sur un Nègre dénommé Jeannot, un gaillard musclé, grand et très fort. Apprenant sa nomination, il est tombé à genoux, et a supplié de ne pas lui donner ce poste de confiance, bien que très bien rétribué. Le conseil, dont le besoin était urgent, surpris et pour dire vexé, a insisté expliquant au malheureux que c’était une chance pour lui et que, de toute façon il devait obéir. Il lui fut tendu une hache, l’instrument de son futur métier. Personne n’eut le temps de réagir, Jeannot la saisit et, posant son bras sur le billot, d’un grand geste, il se trancha sa main gauche. Les femmes autour hurlaient, s’évanouissaient, c’était terrible. Le peuple a grondé contre l’inconséquence de monsieur de Périer et du Conseil supérieur. Le scandale était à son comble. Je me suis précipité avec monsieur de Manadé pour arrêter le flot de sang qui jaillissait, notre chirurgien a ainsi sauvé le courageux Noir. Devant tant d’émoi, Monsieur de Périer et le Conseil supérieur de la Compagnie, poussé par le peuple, impressionné par la noblesse de Jeannot, l’ont aussitôt nommé commandeur de la plantation de la Compagnie…

De Martha de l’hôpital

À Blanche-Marie

Mardi 12 août 1727

… Comme vous le savez, monsieur de Bienville réclamait plus de religieuses pour soigner les malades. Nous est arrivé à bord de la « Gironde » huit dames Ursuline de Rouen, ainsi que deux pères jésuites, le père Tartarin et le père de Beaubois. Leur traversée a duré cinq mois. Pour commencer, les vents contraires ont obligé leur capitaine, à relâcher à l’île Madère. Ensuite, des corsaires, à deux reprises, ont pourchassé en vain le navire. Ensuite, le malheur s’est acharné sur elles, leur vaisseau s’est échoué sur un haut-fond dans le golfe du Mexique et pour délester le navire, il a fallu que les sœurs sacrifient de nombreux coffres et bagages, comme ce n’était pas suffisant, il a fallu jeter des vivres et malgré cela le navire a tout de même fini par s’échouer. Elles ont fini leur voyage à bord de canots, cela leur a pris quinze jours, tout cela pour toucher terre à l’île Sainte-Rosé occupée alors par les Espagnols. Elles sont enfin arrivées à l’île Dauphine, cela avec trois mois de retard.

… Comme vous le savez, monsieur de Bienville réclamait plus de religieuses pour soigner les malades. Nous est arrivé à bord de la « Gironde » huit dames Ursuline de Rouen, ainsi que deux pères jésuites, le père Tartarin et le père de Beaubois. Leur traversée a duré cinq mois. Pour commencer, les vents contraires ont obligé leur capitaine, à relâcher à l’île Madère. Ensuite, des corsaires, à deux reprises, ont pourchassé en vain le navire. Ensuite, le malheur s’est acharné sur elles, leur vaisseau s’est échoué sur un haut-fond dans le golfe du Mexique et pour délester le navire, il a fallu que les sœurs sacrifient de nombreux coffres et bagages, comme ce n’était pas suffisant, il a fallu jeter des vivres et malgré cela le navire a tout de même fini par s’échouer. Elles ont fini leur voyage à bord de canots, cela leur a pris quinze jours, tout cela pour toucher terre à l’île Sainte-Rosé occupée alors par les Espagnols. Elles sont enfin arrivées à l’île Dauphine, cela avec trois mois de retard.

Je suis passée à leur service puisque désormais ce sont les dames Ursuline qui ont à charge l’hôpital, elles donnent en plus chaque jour aux « sauvagesses » et aux « Négresses » deux heures d’instruction religieuse pour les préparer au baptême !…

Les lettres amenaient des nouvelles, préservant le lien entre Blanche-Marie et Martha, tissant, renforçant celui qui naissait entre Martha et Alboury, rapprochant fort Rosalie de La Nouvelle-Orléans, monsieur de Manadé faisant passer officieusement des informations à monsieur de Périer.

*

Mère Marie St Agustin de Tranchepain des ursulines, après un voyage entre la France et la Louisiane qui resterait dans les annales des voyages les plus désastreux qui furent, avait des problèmes de maintenances et de hiérarchie, rien ne lui était épargné. Malgré les promesses, le couvent qui devait les accueillir n’avait pas été bâti. La communauté s’était installée dans la maison de la concession Sainte-Reyne, que Monsieur Kolly avait bien voulu leur louer.

Il lui fallait beaucoup de force de caractère pour résister aux pressions alternées des capucins et des jésuites, car à peine elle et ses filles étaient elles arrivées, que le père de Beaubois et le père Raphaël avaient commencé à se quereller pour savoir qui, de la Compagnie de Jésus ou de l’ordre des Franciscains, aurait autorité canonique sur les sœurs, et surtout qui serait habilité à entendre leur confession. La querelle avait pris une telle ampleur que les religieuses s’étaient déclarées prêtes à quitter La Nouvelle-Orléans pour aller s’établir à Saint-Domingue. Mais l’abbé Raguet, chargé des affaires religieuses à la direction de la Compagnie des Indes, lui fit un sermon sans fin pour la remettre dans le droit chemin. Elle aurait laissé passer l’orage s’il n’avait fini par quelques recommandations sibyllines sur son personnel laïque qui l’amena à avoir un entretien avec Martha.

*

Mère Tranchepain n’aimait pas ce qu’elle allait devoir faire. Elle était lasse de tout ce raffut autour de sa congrégation. Le gouverneur avait dû jouer Ponce Pilate entre les jésuites et les capucins, et mettre fin aux ragots les plus déplacés sur les mœurs du père de Beaubois et des religieuses. Certains étaient allés jusqu’à dire que ces dames étaient toutes arrivées grosses. Sur ce, elle savait que le jésuite quelques jours plus tôt, avait tenté de séduire la jolie camériste de madame Périer… dans le confessionnal. De plus n’assurait-on pas que le fils et la fille de Monsieur de La Chaise, famille qui semblait tenir pour les capucins contre les jésuites, étaient les auteurs des lettres anonymes qui circulaient en ville. Elle était vraiment lasse de tout cela, néanmoins elle allait devoir obéir à la demande de l’abbé Raguet dont les informations venaient de l’abbé de Beaubois.

Mère Tranchepain n’aimait pas ce qu’elle allait devoir faire. Elle était lasse de tout ce raffut autour de sa congrégation. Le gouverneur avait dû jouer Ponce Pilate entre les jésuites et les capucins, et mettre fin aux ragots les plus déplacés sur les mœurs du père de Beaubois et des religieuses. Certains étaient allés jusqu’à dire que ces dames étaient toutes arrivées grosses. Sur ce, elle savait que le jésuite quelques jours plus tôt, avait tenté de séduire la jolie camériste de madame Périer… dans le confessionnal. De plus n’assurait-on pas que le fils et la fille de Monsieur de La Chaise, famille qui semblait tenir pour les capucins contre les jésuites, étaient les auteurs des lettres anonymes qui circulaient en ville. Elle était vraiment lasse de tout cela, néanmoins elle allait devoir obéir à la demande de l’abbé Raguet dont les informations venaient de l’abbé de Beaubois.

Elle fut sortie de ses pensées par la demande d’entrée de Martha. « — Entrez, ma fille ! ». Martha mal à l’aise se tint devant la mère supérieure assise dans un fauteuil à haut dossier placé en contre-jour face à la fenêtre. Martha ne faisait que deviner la silhouette de la mère. « — Ma fille, il m’est venu aux oreilles qu’avant de devenir hospitalière sur le chaperonnage du père Davion, vous aviez une vie que je ne tiens pas à nommer. Non ! Non ! ma fille, laissez-moi terminer. Je ne porte pas de jugement et vous fais grâce de vos explications. Je ne peux que faire louange de votre rédemption. Mais je ne peux vous laisser au sein de notre communauté et comme l’hôpital désormais en dépend, je ne peux vous garder à notre service.

— Mais ma mère, que vais-je devenir ? C’était mon moyen de subsistance.

— Je sais ma fille. Peut-être, pourriez-vous vous mettre au service de quelques familles aisées.

— Mais ma mère, entre moi et une esclave, qui croyez-vous qu’elles vont prendre ?

— Oui, évidemment, mais il me semble que vous avez quelques talents de couture et de broderie ? Vous pourriez les mettre en avant ?

— Oui, bien sûr. Martha baissait les bras, elle voyait bien que rien ne ferait changer d’avis la mère supérieure.

— Si je puis vous donner un dernier conseil, faites attention à vos relations, elles pourraient vous nuire.

Martha ne dit rien. Elle prit congé. Que faire d’autre ? Elle avait compris que la mère parlait d’Alboury. Elle quitta la demeure et se rendit à l’hôpital, prévenir la veuve Camplain ainsi que le chirurgien, monsieur de Manadé. La première pleura et le deuxième se mit en colère. La rassurant, il irait demander des explications, exigerait sa réintégration. Martha lui demanda de ne rien en faire, elle avait trop peur que sa relation avec Alboury soit mise au grand jour, ce qui serait pire que tout. Elle rassura tout le monde. Elle allait se débrouiller. Comment ? Elle ne le savait pas elle-même.

*

Quelques jours plus tard, le père de Beaubois fut rappelé en France. Dans la ville, on prétendit que tout redevint calme. Si Martha fût vengée sans le savoir, cela n’en changea pas son sort. Elle se retrouva seule, heureusement avec un toit, et un tout petit pécule qui ne tiendrait pas longtemps. Elle ne voulait pas désespérer, elle se mit à attendre le retour d’Alboury, elle était sûre qu’il trouverait une solution.

Quant aux religieuses, sauf deux, qui repassèrent en France, malgré toutes les difficultés, les intrigues ourdies par les uns ou les autres, les ragots, les médisances, les pressions morales exercées sur elles par des hommes d’Église, elles surmontèrent leurs craintes et leur dégoût. Elles assurèrent désormais, avec un parfait dévouement, le service de l’hôpital, créèrent un orphelinat alors ouvert à tous les enfants, sans distinction de race ou de croyance, s’intéressèrent au sort des femmes abandonnées et des prostituées, fondèrent un collège pour jeunes filles.

couvent des ursulines à la Nouvelle-Orléans

Cette histoire met en scène des personnages réels et des personnages fictifs ainsi que des événements et des dialogues inventés à des fins dramatiques et afin de compléter les vides des biographies. Les illustrations des personnages ne sauraient être confondues avec les personnes réelles.

Pingback: Le drame de Natchez ou Blanche-Marie Peydédau 12 | franz von hierf

j’aime me promener sur votre blog. un bel univers. Très intéressant et bien construit. Vous pouvez visiter mon blog récent ( lien sur pseudo) à bientôt.

J’aimeJ’aime

je vous remercie pour votre commentaire qui fait bien plaisir. je m’en vais faire un tour sur le votre. merci encore.

J’aimeJ’aime

J’aime beaucoup votre blog. Un plaisir de venir flâner sur vos pages. Une belle découverte. blog très intéressant. Je reviendrai. N’hésitez pas à visiter mon univers. Au plaisir

J’aimeJ’aime

merci pour votre commentaire cela fait énormément plaisir. je m’en vais de ce pas faire un tour sur le votre. merci encore.

J’aimeJ’aime

Pingback: Le drame de Natchez ou Blanche-Marie Peydédau 005 à 009 | franz von hierf